top of page

着物の歴史

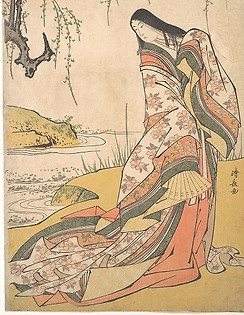

古来より、時代の流れとともに、環境やライフスタイルが移り変わり、それに合わせて着物も、おはしょりがなかったり、着付けが不要だったり、小袖だったり、細い帯を使用したり、長襦袢やおはしょりが誕生したりと、様々に変化してきました。

ワンピースタイプの服

十二単

小袖、細い帯、おはしょりなし

※貴族は下着として小袖を着用

※一般の人々は小袖を日常着として着用

平安時代は貴族の下着だった小袖が、動きやすいことから武家の女性たちの表着として着られるようになる

(幅広の帯、おはしょり等▶一人で着れない)

帯幅が広くなり一人で結べなくなったため着付け師が誕生

長襦袢、おはしょり、お太鼓結び、帯揚げ、帯締めができたのもこの時代

誰でもひとりで簡単に着れるきもの

bottom of page